中型变异,一般是指1k~100k之间的缺失或重复。

理论上任何单基因病都有中型变异的可能

最常见的几种单基因病,如DMD(进行性肌营养不良)、SMA(脊肌萎缩症)、CYP21A2相关的肾上腺皮质增生症,等等,都有很高的比例是由外显子缺失导致的,这个比例甚至超过点突变。难道是这几个基因特殊吗?不是的,是因为这几种疾病最常见,所以人类对这几个基因也就研究得最彻底。其他几千种疾病,几千个基因,在过去的低通量技术时代没办法研究得这么彻底。因此就给人一种印象,只有这几种病是外显子缺失重复为主的,其他疾病都是点突变为主的,但这很可能是假象,是由于其他疾病的案例很少,而且只能用检测点突变的测序方法来测,所以在这有限的案例里面只发现了点突变而已。

理论上中型变异的致病概率高于小型和大型变异

小型的点突变,可以说绝大多数是不致病的,致病的是极少数。

大型的CNV,也有很多是不致病的。即便染色体微缺失的区域覆盖了整个基因,也未必致病,这涉及到该基因是否是剂量敏感型的问题。

而中型变异主要体现为基因内部的连续几个外显子的缺失或重复,这样的变异在理论上会明显改变蛋白结构,也就会影响蛋白功能,因此此类变异从生物学意义上说大概率上是致病的,其致病概率甚至超过小型(点突变)和大型变异(CNV)。

因此,对于遗传病诊断,应该更加重视对中型变异的检出。

中型变异历来是二代测序,尤其是捕获测序的盲区

二代测序检测拷贝数异常,是通过测序深度的差异来判断的。理想状况下,所有片段都能获得相同的测序深度,测序深度与样本DNA序列的拷贝数正相关,这样就能根据某一段区域的测序深度下降(或上升),而判断出现缺失(或重复)。但是众多reads的测序深度并不会是像理想状况下得到均衡的,捕获测序在建库和捕获的过程中要经历两轮基因扩增(PCR),有的序列的扩增效率高,有的效率低,会造成各片段拷贝数巨大差异,另外有些序列比较好捕获,有的难捕获,有的甚至根本就捕获不到,这样也会造成不同片段之间的拷贝数的差异。有这么多干扰的因素,捕获测序是很难根据测序深度差异来判断拷贝数异常的。

2017年NGS新突破:来自智因的中型变异全面筛查技术

智因东方(原德易东方)于2017年推出基于全外显子测序的中型拷贝数异常的筛查分析技术,这是史上第一家全面挖掘全外显子测序数据中的中型拷贝数异常的技术。基于捕获实验的稳定性和均衡性的提升,以及生物信息分析的升级算法,智因的新技术已能实现对2个以上的连续外显子缺失重复进行分析,其准确性在90%以上。

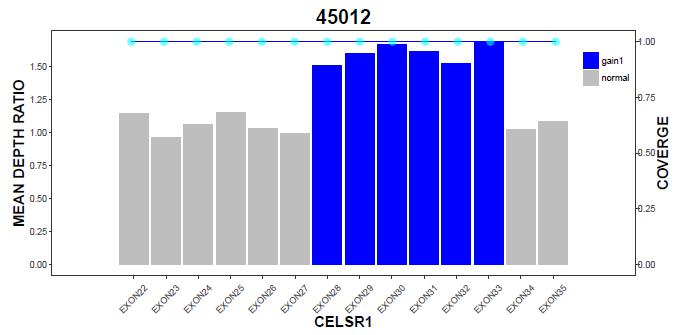

外显子重复

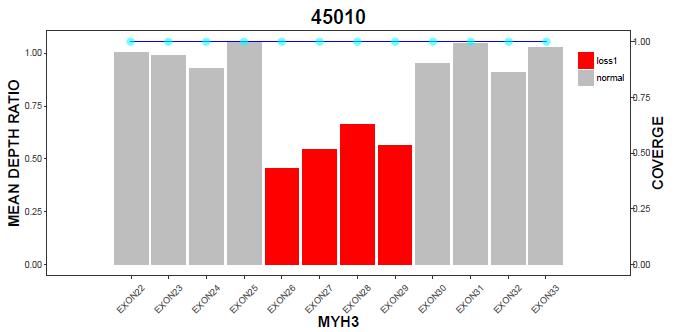

外显子杂合缺失

智因NGS外显子缺失重复筛查技术,与传统的MLPA技术有本质区别

二者不是一个性质。MLPA技术只能针对特定的某一个目标基因去确证,目标基因之外的其他基因是否存在外显子缺失重复则无从知晓,而智因NGS外显子缺失重复筛查技术理论上可以分析任何基因的外显子缺失(捕获覆盖不好的极个别基因除外),这样就大大提高了阳性检出率。

MLPA本质上不是用于变异筛选,而只能是用于验证的手段。只有对强烈怀疑的指定基因,才能针对性的做MLPA。但是外显子缺失重复未必是发生在预先指定的基因上,而是可能发生在任何一个基因上。所以就需要用高通量筛查的手段,先分析出究竟是哪个基因大概率有可能发生了外显子缺失,然后再用MLPA或者qPCR的方法去做验证。